从住建部网站获悉,国标《施工现场建筑垃圾减量化技术标准》已开始公开征求意见,该标准适用于建筑垃圾在施工现场内的减量化处置。标准要求,施工现场建筑垃圾的减量应按照“估算先行、源头减量、分类管理、就地处置、排放控制”五原则开展,对施工现场建筑垃圾要实行就地处置和再生利用,并在收集和存放施工现场建筑垃圾过程中不得混入生活垃圾、污泥和危险废物。

编制背景

目前,我国建筑垃圾主要采取外运、填埋和露天堆放等方式处理,不但占用大量土地资源,还产生有害成分和气体,造成地下水、土壤和空气污染,危害生态环境和人民健康。

在“3060”的大背景下,建筑垃圾运输更是成为“高碳”领域,所用车辆几乎全部是以柴油为燃料的重载货车,排放高,行驶噪声大,污染严重,且车辆违法率高,恶性事故频发,每年都给人民生命财产造成大量损失。

在2019年召开的全国建筑垃圾与城市发展大会上,北京建筑大学副校长张大玉估计,全国建筑垃圾年产生量约35亿吨。而据住建部年鉴统计,至2020年,全国生活垃圾清运量也不过3亿吨。即使在忽略年份的情况下,全国建筑垃圾产生量也是生活垃圾清运量的10倍以上。这么多的建筑垃圾,如果全部依靠外运、填埋的传统方式来处置,显然不可持续,更是与国家庄严承诺的碳达峰、碳中和目标背道而驰,同时也不符合“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念。

在2020年4月修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(以下简称《固废法》)中,对建筑垃圾污染环境防治作了相关规定。为深入贯彻落实《固废法》,住建部针对建筑垃圾源头减量工作,印发了《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》和《施工现场建筑垃圾减量化指导手册》(建办质〔2020〕20号)。在上述政策文件的基础上,为规范建筑垃圾的分类,实现建筑垃圾的源头减量化、资源化处置,进一步提升施工现场建筑垃圾减量化水平,编制出台了本标准。

给“施工现场建筑垃圾”下定义

关于“建筑垃圾是什么”这个问题,在行业标准《建筑垃圾处理技术规范》CJJ/T 134中已有明确定义。建筑垃圾就是在“建设、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民装饰装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其它废弃物。但不包括检验、鉴定为危险废物的建筑垃圾”。

由于此次出台的标准系针对“施工现场建筑垃圾”,且又提出了建筑垃圾产生量估算、源头减量等新理念,因此标准首先在术语部分进行了补充定义:

施工现场:指进行各类建筑物、构筑物、管网等施工活动,经批准占用的施工场地。

施工现场建筑垃圾:施工现场产生的工程渣土、工程泥浆、施工垃圾的总称。施工垃圾系指新建、扩建和改建各类建筑物、构筑物、管网等过程中产生的废弃物,不包括经检验、鉴定为危险废物的建筑垃圾。

估算:在新建建筑工程施工前,依据建筑类型、设计方案、施工组织设计等因素,计算施工垃圾的预期排放量。

源头减量:在设计与施工过程中,通过节材设计、减废工艺、精细管理等手段从源头减少施工现场建筑垃圾产生。

节材设计:在不降低设计标准、不影响使用功能的前提下,以节约建筑实体及施工措施材料为目标,遵循精准投料、循环利用的原则,对设计图纸优化及深化。

减废工艺:在不影响工程质量、施工安全的前提下,以施工现场建筑垃圾产生量最小化为目标,对传统施工工艺整合梳理,应用“四新技术”,优化施工方案及施工组织设计。

精细管理:通过提升施工现场信息化管理水平、优化资源调配管理机制,减少材料过量投入,提升物料周转效率,避免建筑垃圾产生。

处置:对已产生的施工现场建筑垃圾进行收集存放、再利用及再生利用处理。

再利用:施工现场建筑垃圾直接作为施工材料或经不改变原生物理状态的处理后,应用于本工程。

再生利用:施工现场建筑垃圾经改变施工材料原生物理状态的处理后,成为可利用的再生资源。

施工现场建筑垃圾减量要遵循“估算先行”等五原则

标准在住建部《施工现场建筑垃圾减量化指导手册》提出的施工现场建筑垃圾减量化四原则的基础上,进一步增加了“估算先行”原则,并将其置于首位,使四原则升级为五原则,即估算先行、源头减量、分类管理、就地处置和排放控制。

标准强调,建筑垃圾减排目标的制定、源头减量化措施等均应根据施工现场建筑垃圾估算量确定。

在具体估算时,标准指出,施工垃圾应按建筑垃圾类别和施工阶段分别进行估算,同时给出了相应的计算公式:

上述公示的符号意义、使用参数等均在标准原文中有详细说明。

施工现场建筑垃圾实行“垃圾分类”

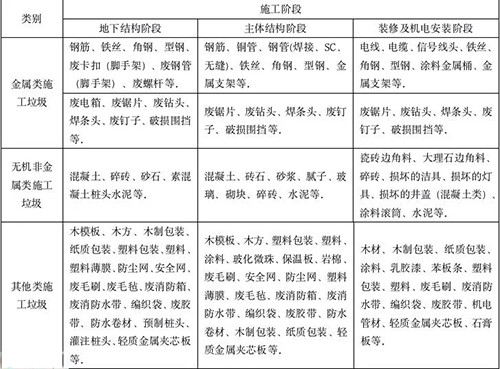

标准要求,在施工现场建筑垃圾的收集和存放过程中不得混入生活垃圾、污泥和危险废物等,对施工垃圾实行分类处置,分为金属类、无机非金属类、其他类。

其中,金属类施工垃圾包括黑色金属和有色金属类的废弃物;无机非金属类施工垃圾包括烧土制品、天然石材、水泥、混凝土等废弃物;其他类施工垃圾系指除金属类建筑垃圾、无机非金属类建筑垃圾以外的废弃物。

表1 施工垃圾分类方法

施工现场建筑垃圾要实行源头减量

标准提出,施工现场建筑垃圾要实行源头减量。在工程设计过程中,应结合工程所在地的法律法规、资源、环境、经济和技术条件等因素,选择合理的建筑形式、技术、设备和材料,采取多种手段促进建筑垃圾减量,如在设计和施工时采用BIM技术,编制建筑垃圾减量化专项设计说明,施工前编制施工现场建筑垃圾减量化专项方案,施工过程中避免或减少设计变更、施工拆改,建造方式上选择标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修和信息化管理等新型工艺。

施工现场建筑垃圾要实行就地处置、再生利用

标准指出,施工现场建筑垃圾的就地处置,应遵循因地制宜、分类利用的原则。

标准要求施工单位建立建筑垃圾再利用与再生利用管理制度,编制实施措施。建筑垃圾中的金属类、无机非金属类宜进行再生利用。对现场无法处置的建筑垃圾,经无害化处置后,应运往指定的场外场所进行回收再生利用。

施工现场建筑垃圾可采取下列方式再利用:

· 现场混凝土余料宜用做预制过梁、木砖、后浇带封堵盖板、异形砌块等小型构件;

· 建筑垃圾加工成的再生混凝土骨料,可用于制作再生骨料混凝土及中小型混凝土构件制品,如异性砌块、路沿石、花格等;

· 施工现场产生的砖渣碎料,经加工可用于铺设临时道路路基。

· 工程渣土可通过清理、筛分、翻晒、拌合石灰或水泥等措施进行土质改良,符合回填土质要求,可用作回填土方。

· 施工现场产生工程泥浆时应设置沉淀池和蒸发池。工程泥浆在沉淀池沉淀后清渣,沉渣在蒸发池脱水固化,经破碎处理后可用于工程回填。

· 可再利用的块状、管状、条形等形状的黑色金属施工现场建筑垃圾,宜通过切割、焊接等手段加以利用,作为施工材料直接回用于工程。例如钢筋余料可加工成马凳筋、定位筋等在场内利用,或通过接长加工成钢筋网片,用于场地工具式设施,如洗车槽、防护门、排水沟等;型钢、钢管余料可通过切割、焊接,加工成吊料箱、工具箱等小型实用器具;钢管余料,可用于管道套管;施工后期,材料货架型钢可以转做管线支架。

· 对有色金属类施工现场建筑垃圾应集中收放,并集中回收。

· 现场短木方可用于小开间模板支设、洞口防护等,或采用接长方式,周转使用。

· 废旧模板可用于制作复膜、消防柜、楼梯踏步板、花坛、雨水篦子等,其余料可加工成管道穿楼板预留洞模具。

· PVC线管(或干管)废料、余料可以加工成花盆或花槽,也可用做PVC线管排管固定件、支撑件,或在卫生间、厨房等区域用作支管。

若将施工现场建筑垃圾加工为再生产品,则应符合以下要求:

· 用于一般的普通混凝土结构工程的再生骨料混凝土,应满足强度、耐久性及和易性等工作性能要求,进场时应具有质量证明文件,并符合现行国家标准;

· 再生骨料砌块、砖的尺寸偏差、抗压强度、外观质量、收缩率等性能应符合现行国家标准,并应进行型式检验,进场时应具有质量证明文件;

· 再生骨料应符合《混凝土用再生粗骨料》GB/T25177的规定。

标准全文可在住建部官网查看。