2025年7月19日,西藏林芝,雅鲁藏布江下游水电工程正式开工。这项承载国家能源战略的超级工程,以1.2万亿元总投资、6000万千瓦装机容量的规模震撼世界——相当于5个三峡工程的投资体量,3个三峡的发电能力。当世界目光聚焦于其能源效益时,一场由亿吨级砂石需求引发的物流体系变革,正在青藏高原悄然展开。

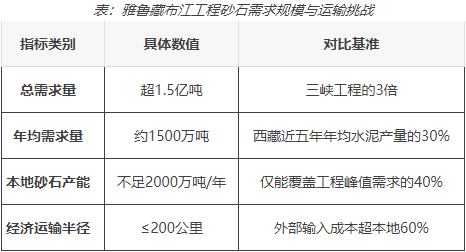

工程采用全球罕见的“截弯取直+隧洞引水”模式,需开挖12条总长200公里的地下隧洞,将200公里天然河道压缩为50公里直线。这种创新设计降低生态影响,带来了1.5亿吨砂石骨料的惊人需求,相当于三峡工程用量的3倍。在平均海拔3100米、山脉环绕的林芝地区,如何将每吨价值不足百元的砂石高效运抵工地,成为决定世纪工程成败的关键命题。

01 亿吨砂石需求推动高原物流革命

作为混凝土的核心组成部分,砂石骨料占比达70%-80%,构成工程建设的基石。雅鲁藏布江工程的砂石需求规模刷新了人类基建史记录:以三峡工程2800万方混凝土消耗5000万吨砂石为基准,雅鲁藏布江工程规模是三峡的3倍且地质条件更复杂,总需求量将突破1.5亿吨,按10年建设周期折算,年均需求量达1500万吨。

叠加配套交通基建需求,砂石市场将形成长达十年的稳定增长期。然而西藏地区在产在建砂石矿山仅8宗,年产能不足2000万吨,供给缺口巨大。更严峻的是,砂石骨料的“短半径运输”特性(经济运距≤200公里),与工程所在地林芝市的封闭地形形成尖锐矛盾。

当高原遇上万亿级工程,传统物流模式面临极限挑战。每增加一公里运输距离,砂石成本就减一分工程效益,这要求物流体系必须重构,否则将影响工程全局。

02 天险屏障下的物流困局

青藏高原的极端环境构成了天然物流壁垒。工程区位于印度洋板块与欧亚板块碰撞带,地震烈度高达9度(汶川地震为8度),道路建设与维护成本倍增。高海拔(林芝平均海拔3100米)、强降雨及复杂地貌,使得千吨级设备的运输如同“让高铁在悬崖漂移”。

当前西藏物流体系存在三重瓶颈:

基础设施薄弱:工程地处西藏西南部,现有公路网等级低、冻土区占比高,雨季常发生塌方断道。配套的川藏铁路(雅安至林芝段)虽已投资3198亿元,但仍未全线贯通。

能源补给困难:传统燃油车在高原缺氧环境下动力衰减30%,油耗增加40%,而充电桩、氢能站等新能源基础设施几乎空白。

运输工具落后:现有运输车队以老旧燃油车为主,载重小、排放高,无法满足隧道密闭空间作业要求。

西藏资源匮乏,工程所需大部分建材、大型装备需跨省份运输入藏。危化品及大型运输资质成为稀缺资源,进一步制约了物流效率。在砂石价值与重量倒挂的经济逻辑下,构建本地化供应网络成为破局关键。

03 绿色智能物流体系的构建

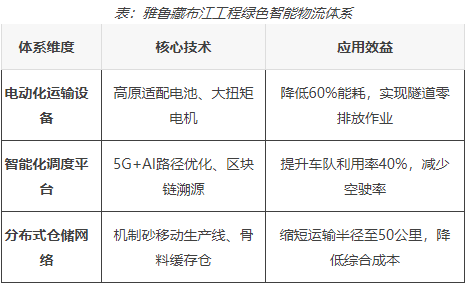

面对挑战,工程物流体系正以“绿色化+智能化”为核心展开革命性重构:

电动化装备集群率先落地

开工仪式上,三一电动挖掘机、电动自卸车、电动宽体车等成套设备已整齐列队。高原工况对电动设备提出特殊要求:

● 电池需具备-30℃极寒启动能力;

● 电机功率需提升20%补偿高原效率损失;

● 制动系统强化下长坡能量回收。

这些技术突破将催生1800亿元工程机械市场,并推动高原装备制造标准升级。

多式联运网络加速成型

西藏物资运输正构建“铁路干线+公路支线+水电隧洞”的立体通道:铁路承担跨省大宗物资运输,川藏铁路雅林段运能将达5000万吨/年;公路短驳采用氢能重卡,避开高原燃油车效率损失;利用隧洞施工支洞构建地下物流网络,减少地表生态扰动;

数字物流平台中枢调度

基于“数字孪生+5G”的智能调度系统正在部署:无人机集群勘测实时更新路况;AI算法优化车队路径与装载方案;区块链技术实现砂石来源追溯;西藏中凯矿业等企业已引入无人矿卡、AI配矿系统,从源头提升骨料品质一致性,降低运输浪费。

04 产业链深度变革与区域经济重塑

这场物流革命正引发砂石产业链的深度重构:

开采模式转向分布式布局

为突破200公里运输半径限制,工程周边或将涌现卫星式砂石加工点:

● 大型矿山负责初碎,半成品骨料经短途运输至隧洞口;

● 移动式机制砂生产线就地转化石粉废料;

● 弃渣资源化利用率将提升至60%。

西藏中凯矿业的5座矿山已覆盖工程核心区,运输成本较区外企业降低60%以上。

产业整合加速

小型砂石场正被纳入央企主导的供应链体系:

● 中国建材、海螺水泥通过技术输出整合周边产能;

● 西藏天路发挥“水泥+骨料”协同优势,高争民爆提供一体化爆破服务降低开采成本;

● 具备绿色矿山资质的企业将获得订单优先权,推动行业集中度提升30%。

跨境物流协同初现

工程建设正在激活区域合作潜能:未来可向印度、孟加拉国出口绿电;跨境智能关务系统缩短物资通关时间;共同开发布拉马普特拉河航运潜力;西藏的区位劣势正转化为面向南亚的枢纽优势。

物流体系的变革更在重塑区域经济地理:

◆工程建设直接创造数十万就业岗位(为三峡工程的3倍);

◆配套城镇沿物流走廊兴起,终结墨脱等县交通闭塞;

◆建成后预计每年为西藏贡献200亿元财政收入,相当于其2024年总收入的2/3。

当电流穿越青藏高原点亮东部城市,当西藏财政因清洁能源实现质的飞跃,这项工程正在证明物流体系重构的深远价值。

十年后,当最后一台盾构机完成使命,雅鲁藏布江的激流转化为千万家庭的灯火,人们回望这段征程时将发现:真正改写高原命运的不仅是涡轮机的旋转,更是那穿行于崇山峻岭间的电动矿卡队列。它们载着1.5亿吨砂石碾过天险,也载着西藏从能源边疆走向清洁能源枢纽的未来。这项工程最持久的遗产,或许正是那套在极限环境中淬炼成型的绿色物流体系——它将成为青藏高原现代化进程的永续动脉,为后续的川藏铁路、高原数据中心等世纪工程输送养分。

当第一车机制砂通过智能调度系统精准抵达浇筑现场时,这项工程已悄然完成对传统基建范式的超越:它改变的不仅是河流的走向,更是物流的脉络;生产的不仅是清洁能源,更是区域发展的全新可能。